Geschichtsverein Sydekum

Aktuelle Veranstaltung

Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum e.V. lädt zu einem Vortrag ein:

Thema: Vortrag „von der Weser bis zur Wartburg“, er thematisiert die Tourismusgeschichte in unserer Region

vor ungefähr 70-120 Jahren. Gezeigt werden alte, zum Teil seltene Bilder und Ansichtskarten.

Wann: Donnerstag, 27.2.2025 um 19.00 Uhr im Lepantosaal, Welfenschloss

Referent: Klaus-Dieter Flader aus Mielenhausen

Bereits vor über 100 Jahren bot Hann. Münden zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten und Ausflugsziele,

die damals zu Fuß mit Bahn, Schiff oder später mit Post- und Reisebussen zu erreichen waren.

Angefangen bei den Übernachtungsmöglichkeiten und einigen lokalen Ausflugsmöglichkeiten rund um Hann.

Münden führt die virtuelle Reise zunächst durchs Schedetal, zum Hohen Hagen, nach Göttingen und

anschließender Fahrt mit der Gartetalbahn.

Dann folgt ein Ausflug entlang der Werra von Laubach bis Bad Sooden-Allendorf.

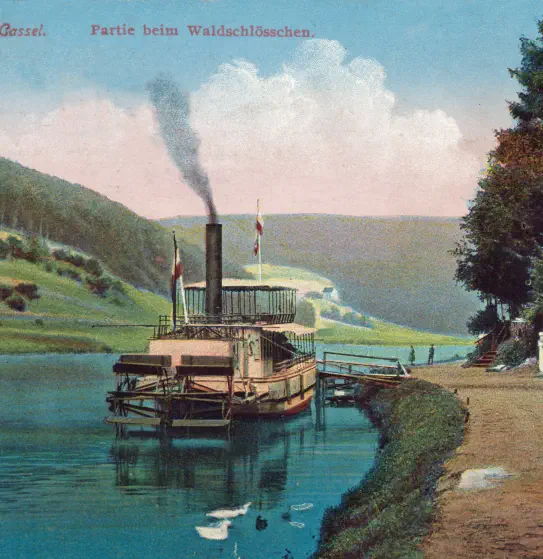

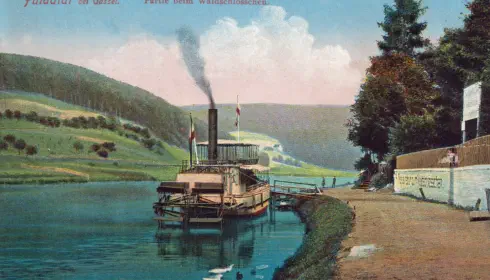

Weiter geht’s mit dem Schiff auf der auf Fulda entlang mit den damals zahlreichen Einkehrmöglichkeiten am

Fluss bis nach Kassel mit den dortigen Sehenswürdigkeiten und Großveranstaltungen.

Natürlich gehört auch eine Fahrt mit dem Weser Dampfer bis nach Hameln dazu.

Am Ende des Vortrages geht die Reise nach Bad Wildungen, dem damals neuen Edersee und zur Wartburg.

Klaus-Dieter Flader hat bereits letztes Jahr am Beispiel der Dransfelder Bahnstrecke gezeigt, dass er sein im

Laufe von Jahrzehnten gesammeltes Bild- und Quellenmaterial hervorragend in spannender und informativer

Form “rüberbringen” kann. Der Verein freut sich, dass er ihn für einen Vortrag über ein bisher eher

stiefmütterlich behandeltes Thema gewinnen konnte, das seit dem 19. Jahrhundert bis heute ein bedeutender

Wirtschaftsfaktor unserer Stadt und ihrer Umgebung ist!

Aktuelle Veranstaltung

Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum e.V. lädt zu einem

Vortrag ein:

Thema: Vortrag „von der Weser bis zur Wartburg“, er thematisiert

die Tourismusgeschichte in unserer Region vor ungefähr 70-120

Jahren. Gezeigt werden alte, zum Teil seltene Bilder und

Ansichtskarten.

Wann: Donnerstag, 27.2.2025 um 19.00 Uhr im Lepantosaal,

Welfenschloss

Referent: Klaus-Dieter Flader aus Mielenhausen

Bereits vor über 100 Jahren bot Hann. Münden zahlreiche

Übernachtungsmöglichkeiten und Ausflugsziele, die damals zu Fuß

mit Bahn, Schiff oder später mit Post- und Reisebussen zu

erreichen waren.

Angefangen bei den Übernachtungsmöglichkeiten und einigen

lokalen Ausflugsmöglichkeiten rund um Hann. Münden führt die

virtuelle Reise zunächst durchs Schedetal, zum Hohen Hagen,

nach Göttingen und anschließender Fahrt mit der Gartetalbahn.

Dann folgt ein Ausflug entlang der Werra von Laubach bis Bad

Sooden-Allendorf.

Weiter geht’s mit dem Schiff auf der auf Fulda entlang mit den

damals zahlreichen Einkehrmöglichkeiten am Fluss bis nach

Kassel mit den dortigen Sehenswürdigkeiten und

Großveranstaltungen.

Natürlich gehört auch eine Fahrt mit dem Weser Dampfer bis nach

Hameln dazu.

Am Ende des Vortrages geht die Reise nach Bad Wildungen, dem

damals neuen Edersee und zur Wartburg.

Klaus-Dieter Flader hat bereits letztes Jahr am Beispiel der

Dransfelder Bahnstrecke gezeigt, dass er sein im Laufe von

Jahrzehnten gesammeltes Bild- und Quellenmaterial hervorragend

in spannender und informativer Form “rüberbringen” kann. Der

Verein freut sich, dass er ihn für einen Vortrag über ein bisher eher

stiefmütterlich behandeltes Thema gewinnen konnte, das seit dem

19. Jahrhundert bis heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

unserer Stadt und ihrer Umgebung ist!

Geschichtsverein Sydekum